随着全球供应链加速重组,跨境企业须面临因国家法规, 不同语言的 “数据鸿沟”。不同国家、不同伙伴所使用的 EDI 标准和通信协议差异巨大,企业在订单、发货、结算、报关等环节经常陷入数据不兼容、映射复杂、传输延迟等困境。

在这种背景下,如何通过 EDI 技术解决多标准、多协议难题, 成为跨境供应链数字化的关键。

为何 EDI 在跨境场景更复杂?

EDI是一种让不同系统间自动传输结构化商业文件(如订单、发票、出货通知)的标准化机制。在跨境业务中,EDI 不仅要实现企业与企业间的通信,还要跨越国家法规、行业标准、通信协议差异,因此复杂度指数级上升。

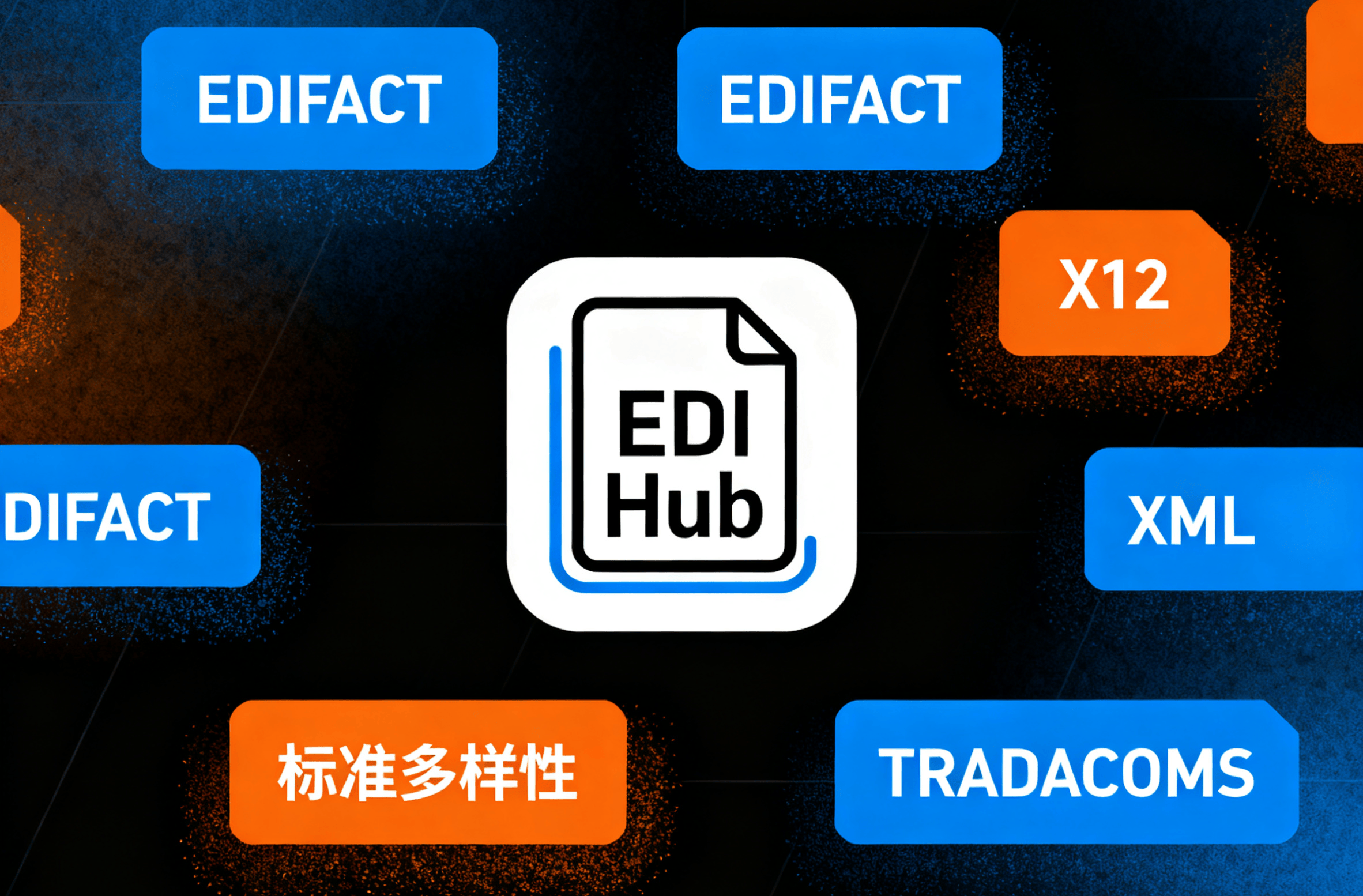

常见的跨境 EDI 标准包括:

EDIFACT(欧洲):广泛应用于欧盟及亚洲部分国家的国际贸易。

ANSI X12(北美):美国、加拿大常用标准。

TRADACOMS / GS1 XML(零售行业):多用于零售连锁与消费品。

UBL / cXML(电子商务):用于平台类电商采购场景。

解决多标准、多协议难题的 EDI 实施策略

1. 统一 EDI 平台架构

构建集中式集成的 EDI 平台,支持多标准数据格式与协议管理,通过统一接口与转换引擎,实现不同格式间智能映射。

2. 协议适配与多通道通信网关

支持 AS2、SFTP、OFTP2、HTTPS 等多种通信协议,透过 EDI 平台预先配置好路由到不同伙伴通道,确保数据安全传输。

3. 集中监控与异常自动处理

建立 EDI 监控仪表盘,实时检测文件传输状态、格式校验、响应延迟等,异常自动触发重传或告警机制。

4. 与 ERP/WMS/TMS 深度集成

打通 EDI 与企业内部系统(SAP、Oracle、金蝶、用友等)数据链路,形成完整的订单、库存、发运、结算闭环。

跨境 EDI 实施常见痛点

多标准适配:不同国家/行业使用的 EDI 格式各异,需统一转换逻辑。

通信协议兼容:部分合作方仅支持传统协议(如 FTP),需做协议桥接。

合规与安全:各国数据保护法规不同(GDPR、CCPA),传输需加密与审计。

系统集成复杂:内外部系统接口不统一,增加维护成本。

技术资源不足:中小企业缺乏专业 EDI 管理团队,依赖外部服务商支持。

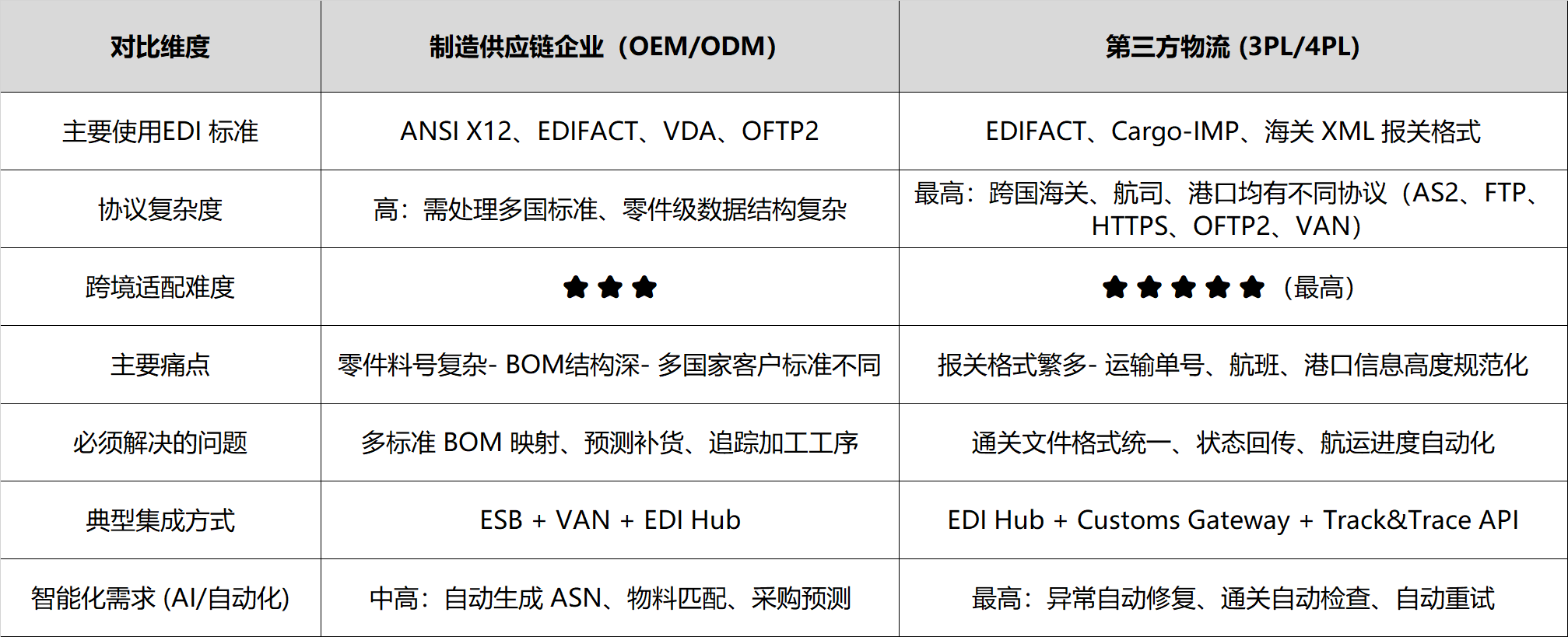

跨境 EDI「制造供应链 vs 第三方物流」场景 对比

案例分享:跨境 EDI 成功落地场景

案例一:某跨国零售集团供应商对接

某欧洲零售巨头通过智能 EDI 平台对接亚太地区 300+ 供应商,自动完成 EDIFACT ↔ X12 ↔ XML 报文转换,实现订单、发货、发票三流合一,交易时效从 24 小时缩短至 3 小时。

案例二:东南亚电子制造企业出口集成

该企业通过多协议 EDI 网关(AS2/SFTP)与欧美客户系统直连,智能映射物料、批次、发票字段,大幅减少人工导入错误,年节约人力成本约 40%。

案例三:跨境物流服务商 EDI 自动化报关

某物流企业利用 AI+EDI 方案实现海关数据的智能校验与自动上报,减少因格式不符造成的退单率,通关效率提升 35%。

总结

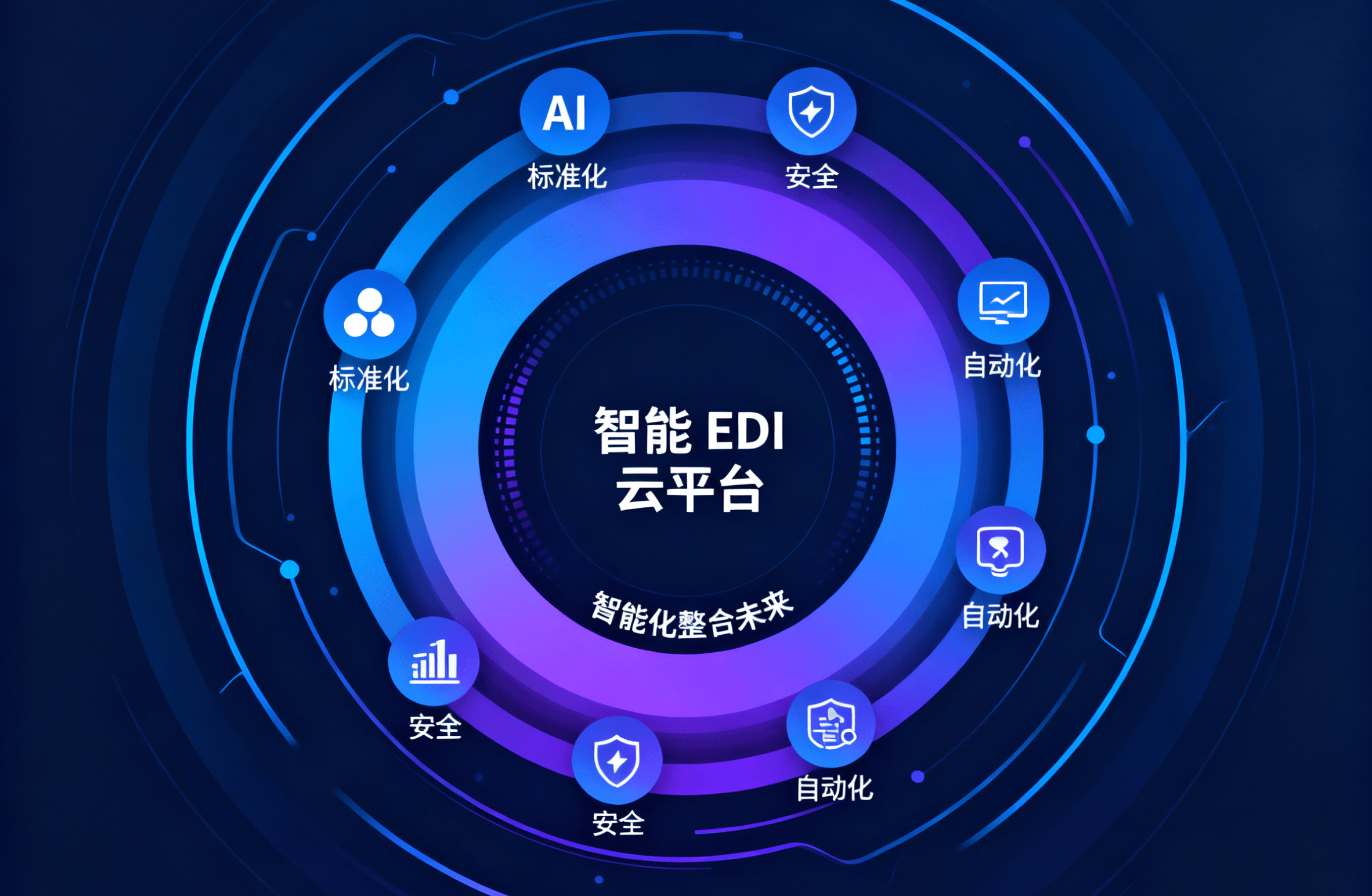

在跨境供应链中,EDI 不再只是“文件传输工具”,而是企业数据互联与业务自动化的中枢。

未来,随着 AI 与 iPaaS 技术融合,智能 EDI 将成为多标准、多协议时代的主流方案。

企业若能尽早规划统一平台与智能化映射机制,不仅能降低跨境协作的技术壁垒,更能以数据为基础,构建真正敏捷、合规、高效的全球供应链体系。

FAQ:跨境 EDI 常见问题

Q1:我们与多个国家的供应商合作,如何快速适配不同标准?

使用支持多格式的 EDI 平台(支持 EDIFACT、X12、XML 等),配合智能映射工具可显著减少配置时间。

Q2:跨国数据传输的安全性如何保证?

建议使用加密协议(如 AS2/HTTPS),并通过 PKI 数字签名与审计日志保证合规。

Q3:如果合作方没有 EDI 系统怎么办?

可通过 Web EDI 门户,让无系统方在线提交与接收交易数据,系统后台自动转化为 EDI 报文。

Q4:智能 EDI 系统是否能与现有 ERP 集成?

是的,大多数现代 EDI 平台提供 SAP、Oracle、金蝶、用友等主流 ERP 的标准 API 接口。

在线咨询

在线咨询 热线电话

热线电话